Mercenarios: Responsabilidad Penal y el Fracaso del Derecho

La ficción del combatiente y el fantasma del mercenario

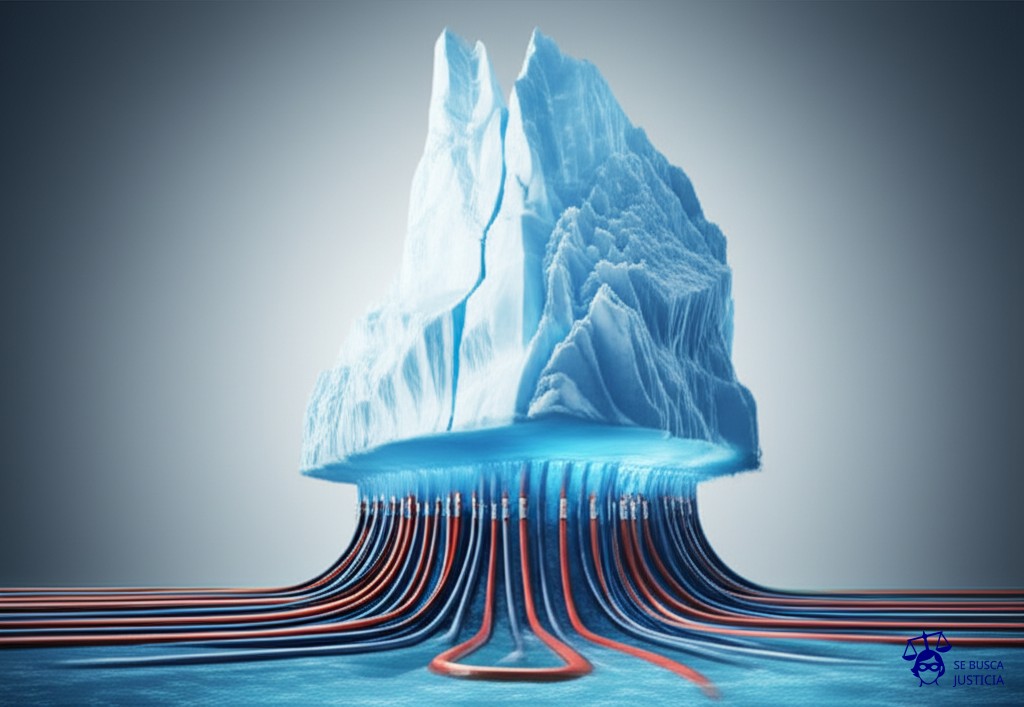

Mire, cada vez que salta el tema de los mercenarios en las noticias, uno ve la misma puesta en escena. El escándalo, la indignación, los llamados a la acción de una comunidad internacional que parece descubrir el problema cada dos años. Como si fuera una anomalía, un cáncer en un cuerpo sano. Pero no lo es. Es un órgano más del sistema. Un órgano funcional, diseñado a medida por las omisiones y las hipocresías del propio derecho internacional. La idea de que el uso de mercenarios contraviene de plano el derecho es, en el mejor de los casos, una verdad a medias, y en la práctica, una ingenuidad. Lo que tenemos no es una prohibición tajante, sino una definición tan estrecha, tan llena de requisitos y condiciones, que funciona más como un manual de instrucciones para la impunidad que como una barrera legal.

Vamos a los papeles, que es donde uno se curte. El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, en su artículo 47, nos da la definición clásica. Y es una obra de arte de la evasión. Para que una persona sea considerada mercenaria, tienen que cumplirse, de forma acumulativa, seis condiciones. Seis. Con que falle una, una sola, el castillo de naipes se cae y la persona ya no es un mercenario a los ojos del derecho. Puede ser un asesino, un criminal de guerra, pero no un mercenario. Y esto tiene consecuencias enormes, sobre todo en lo que respecta al estatus de prisionero de guerra.

El primer requisito es que sea reclutado especialmente para combatir. ¿Y si la empresa lo contrata como ‘asesor de seguridad’ y después, bueno, las cosas se complican en el terreno? Ya empezamos a patinar. Segundo, que tome parte ‘directa’ en las hostilidades. ¿Qué es ‘directa’? ¿Apretar el gatillo? ¿O manejar el drone que aprieta el gatillo a distancia? ¿O analizar la inteligencia que elige el blanco? La línea es un chiste. Tercero, que su motivación principal sea el lucro personal, con una paga ‘sustancialmente superior’ a la de los combatientes de rango y función similares en las fuerzas armadas de esa Parte. ¿Cómo se prueba la motivación ‘principal’? ¿Le hacemos un examen psicométrico? ¿Y qué es ‘sustancialmente superior’? ¿El doble? ¿El triple? Un buen contador y un buen contrato redactado por un abogado y este requisito se esfuma.

Pero los puntos clave son los siguientes. No debe ser nacional de una de las Partes en conflicto ni residente en un territorio controlado por una de ellas. Y, fundamental, no debe ser miembro de las fuerzas armadas de una de las Partes. Acá está el truco maestro. La puerta grande por la que entran las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP), las famosas PMSCs en la jerga anglo. Un Estado, llamémosle X, quiere intervenir en un conflicto en el país Y, pero no quiere mancharse las manos ni dar explicaciones a su parlamento. Entonces, contrata a una empresa. Esta empresa contrata exmilitares de terceros países. Y el Estado X, con un simple decreto, puede otorgarles un estatus legal temporal, asimilarlos a sus fuerzas armadas o a las del gobierno aliado que está apoyando. Listo. Ya no son mercenarios. Son ‘contratistas’. ‘Personal de apoyo’. El eufemismo que más le guste. La misma persona, haciendo exactamente lo mismo, pero con un papelito que cambia su estatus legal por completo. Es una farsa, pero una farsa legalmente impecable.

Y por si fuera poco, está la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989. Suena imponente, ¿no? Bueno, la han ratificado poco más de treinta países. Las grandes potencias, las que más usan estos servicios, brillan por su ausencia. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia… ninguno la ha ratificado. Entonces, tenemos una convención que prohíbe algo, pero que no obliga a los principales actores del mercado. Es como tener una ley contra el robo que solo se aplica en los barrios donde no hay ladrones. El resultado es este ecosistema que vemos hoy: un mercado global de la violencia privatizada, que opera en una zona gris deliberadamente creada y mantenida. No es un fallo del sistema; es el sistema funcionando como fue diseñado.

El laberinto de la responsabilidad: ¿Quién paga los platos rotos?

Cuando ocurre una masacre, una ejecución sumaria, un acto de tortura, y el responsable es un ‘contratista’, la pregunta del millón es siempre la misma: ¿quién responde? Y acá es donde el derecho internacional humanitario se convierte en un laberinto diseñado para que nadie encuentre la salida. La responsabilidad puede ser de varios tipos: la responsabilidad penal individual del que apretó el gatillo, la responsabilidad de la empresa que lo contrató y la responsabilidad internacional del Estado que se benefició de sus servicios. Tres caminos, todos llenos de trampas.

La responsabilidad penal individual parece la más sencilla. Si una persona comete un crimen de guerra, debe ser juzgada. El problema es la jurisdicción. ¿Quién lo juzga? ¿El Estado donde ocurrieron los hechos, que suele ser un Estado fallido o sin capacidad para hacerlo? ¿El Estado de nacionalidad del contratista, que a menudo no tiene interés en juzgar a sus propios ciudadanos por lo que hacen a miles de kilómetros? ¿O un tercer Estado bajo el principio de jurisdicción universal? Este último es un camino posible, pero políticamente complejo y rara vez utilizado. Lo que suele pasar es que el individuo simplemente desaparece del radar, o en el mejor de los casos, es despedido por la empresa y enviado a su casa.

Luego está la responsabilidad de la empresa, de la EMSP. Como personas jurídicas, pueden ser responsables. Pero de nuevo, ¿bajo qué ley? ¿En qué jurisdicción? Estas empresas son expertas en ingeniería societaria. Se constituyen en paraísos fiscales o en países con una regulación laxa. Sus contratos son fortalezas inexpugnables que las eximen de casi todo. Demostrar que la cúpula directiva en Londres o en Virginia ordenó o siquiera conocía los crímenes cometidos por un empleado en un puesto de control en medio del desierto es una tarea titánica. Se escudan en la figura del ‘rogue employee’, la manzana podrida. Siempre es un individuo, nunca la política corporativa.

Y finalmente, la gran pregunta: la responsabilidad del Estado contratante. El Estado que paga la factura. Aquí nos topamos con el famoso criterio del ‘control efectivo’, establecido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos. Para que los actos de un grupo no estatal sean atribuibles a un Estado, este debe haber ejercido un ‘control efectivo’ sobre la operación específica en la que se cometió la violación. No basta con financiar, entrenar o equipar al grupo. Hay que demostrar que el Estado dio la orden directa para cometer el acto ilícito. Es una vara altísima, casi imposible de alcanzar. Los Estados, obviamente, no son tan torpes. No dejan un rastro de papel que diga ‘por favor, cometan una masacre aquí’. El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia intentó flexibilizar esto con el criterio del ‘control general’ en el caso Tadić, pero la Corte Internacional lo rechazó, reafirmando el ‘control efectivo’. Y así, los Estados tienen la coartada perfecta. Contratan, se benefician, y si algo sale mal, levantan las manos y dicen: ‘Nosotros no fuimos. Fue ese grupo. No teníamos el control efectivo’.

Desde nuestra perspectiva, acá en el sur, donde tenemos el artículo 75 inciso 22 de la Constitución y una tradición judicial sensible en materia de derechos humanos, la cosa se vería, quiero creer, con otros ojos. Nuestros tribunales, acostumbrados a desarmar las estructuras formales del terrorismo de Estado para encontrar la responsabilidad real de quienes daban las órdenes en la sombra, quizás no se conformarían tan fácil con el argumento del ‘control efectivo’. Hay fallos que han sentado precedentes sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la importancia de la verdad material sobre la formal. Si un caso así llegara a nuestros estrados por vía de la jurisdicción universal, el análisis sería, como mínimo, interesante. Se buscaría la cadena de mando real, no la que figura en un organigrama de fantasía. Pero, claro, esto es una especulación. En la práctica global, el laberinto sigue intacto.

Tecnicismos para sobrevivir en el barro

Para entender este juego, hay que manejar la jerga. No por academicismo, sino porque la vida de una persona y la responsabilidad de un Estado dependen de una palabra. La distinción fundamental es entre combatiente, mercenario y civil. Un combatiente, en el sentido de los Convenios de Ginebra, es un miembro de las fuerzas armadas de una de las partes en un conflicto armado internacional. Tiene derecho a participar directamente en las hostilidades. Si es capturado, tiene derecho al estatus de prisionero de guerra, lo que significa que no puede ser juzgado por el mero hecho de haber combatido. Se lo interna hasta el fin del conflicto y punto.

El mercenario, como ya vimos, es una figura casi mitológica definida por el Artículo 47. Lo crucial es que, si alguien cae dentro de esa definición tan restrictiva, pierde todos los beneficios. No es un combatiente legítimo. No tiene derecho al estatus de prisionero de guerra. Para el derecho internacional, es un delincuente común. Si mató a alguien en combate, puede ser juzgado por homicidio simple en un tribunal local. Es la peor de las situaciones posibles.

¿Y el famoso ‘contratista’ de una EMSP? Aquí está el gran agujero negro. Por definición, no es un mercenario (porque la empresa y el Estado contratante se encargaron de que no cumpliera los seis requisitos). Tampoco es, en principio, un miembro de las fuerzas armadas, por lo que no es un combatiente. Entonces, ¿qué es? Es un civil. Y según el derecho internacional humanitario, los civiles no pueden participar directamente en las hostilidades. Si lo hacen, pierden su protección como civiles y pueden ser atacados legalmente mientras dure esa participación directa. Si los capturan, tampoco son prisioneros de guerra. Se los puede juzgar por los crímenes que hayan cometido. Es una situación casi tan mala como la del mercenario. La diferencia es que la etiqueta de ‘mercenario’ conlleva un estigma y una prohibición específica en algunas legislaciones nacionales, mientras que la de ‘civil que participa en hostilidades’ es una categoría más funcional del derecho de la guerra. Las empresas juegan con esta ambigüedad. Presentan a su personal como civiles que solo ejercen la ‘seguridad defensiva’, una línea que en un conflicto real es imposible de trazar.

Para intentar poner un poco de orden en este caos, en 2008 surgió el Documento de Montreux. Es importante entender lo que es y lo que no es. No es un tratado, no es vinculante, no crea obligaciones legales nuevas. Es una ‘recopilación de buenas prácticas’. Una iniciativa de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja que recuerda a los Estados sus obligaciones ya existentes bajo el derecho internacional y sugiere medidas para regular a las EMSP. Más de 50 Estados lo apoyan. Es un paso, sí. Un paso de bebé. Es el equivalente a que los Estados digan: ‘Sí, reconocemos que tenemos un problema y prometemos portarnos bien’. Pero sin ninguna consecuencia real si no lo hacen. Es un documento para la diplomacia, para la foto. En la trinchera, en el auto judicial, su peso es casi nulo.

Consejos no pedidos: cómo navegar el desastre

Después de años de ver cómo estos expedientes se traban, cómo las víctimas quedan en la nada y cómo los responsables se salen con la suya, uno acumula una especie de cinismo estratégico. No doy consejos morales, porque la moral en este campo es un lujo que pocos pueden permitirse. Doy consejos de supervivencia legal, que es lo único que sirve.

Para el Estado que contrata: La clave es la ficción. Construyan una narrativa jurídica a prueba de balas. No dejen nada al azar. Integren a los ‘contratistas’ en la cadena de mando. No tiene que ser real, tiene que ser verosímil en los papeles. Redacten órdenes de misión, manuales de procedimiento, reglas de enfrentamiento. Creen la apariencia de un control absoluto. En los contratos con las EMSP, especifiquen que la remuneración se basa en estándares de mercado para ‘servicios de seguridad complejos’, no una ‘ganancia sustancialmente superior’ a la de un soldado. Incluyan cláusulas de formación obligatoria en derecho internacional humanitario. Todo esto no es para prevenir los crímenes, seamos honestos. Es para crear una defensa impenetrable basada en la ‘debida diligencia’ y para poder argumentar que cualquier atrocidad fue un acto aislado, imprevisible, contrario a todas las políticas y directrices. La negación plausible no es la ausencia de pruebas, es la construcción de pruebas exculpatorias.

Para la Empresa Militar y de Seguridad Privada: Su negocio no es la guerra, es la gestión del riesgo legal. Lo primero, la estructura corporativa. Un holding en un país, la sede operativa en otro, la contratación de personal a través de una filial en un tercero, y los contratos firmados bajo la ley de un cuarto. Diversificar para confundir. Lo segundo, seguros. Pólizas millonarias que cubran responsabilidad civil por actos de sus empleados. Es más barato pagar una indemnización que enfrentar un juicio penal contra sus directivos. Tercero, los contratos con el personal. Deben ser draconianos. Cláusulas de confidencialidad eternas, renuncia a ciertas jurisdicciones y, sobre todo, un código de conducta estricto que permita despedir y denunciar a cualquier empleado que se convierta en un problema, presentándolo como la ‘manzana podrida’ que mencioné antes. Ustedes no son un ejército privado, son una ‘solución de gestión de riesgos en entornos complejos’. El lenguaje lo es todo.

Para el fiscal o el abogado de las víctimas: El camino es largo y la frustración está garantizada. Olvídense de probar el ‘mercenarismo’. Es una pérdida de tiempo y recursos. Es un tipo penal diseñado para no ser aplicado. Concéntrense en los crímenes subyacentes: crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Son tipos penales universales y con mucha más jurisprudencia. No ataquen al soldado raso; es el eslabón más débil y reemplazable. Vayan por la cadena de mando. No la formal, la de verdad. Sigan el dinero. ¿Quién pagó? ¿Cómo se movió el dinero? ¿Quién se benefició políticamente? Investiguen al Estado contratante, no por ‘control efectivo’, que es una batalla perdida, sino por su obligación de ‘respetar y hacer respetar’ los Convenios de Ginebra. Argumenten que al contratar a estas empresas y dejarlas operar sin una supervisión real y efectiva en una zona de conflicto, el Estado falló en su deber de debida diligencia. Es un argumento más débil que la atribución directa, pero es el único con alguna posibilidad de éxito en un tribunal internacional. Y sobre todo, hagan ruido. La presión mediática y política a veces logra lo que un argumento jurídico no puede: que alguien, en algún lugar, decida que el costo político de la impunidad es demasiado alto. Es una estrategia de desgaste, una guerra de guerrillas legal. Y a veces, muy de vez en cuando, se gana una batalla.

Al final del día, uno cierra el expediente, se sirve un café y entiende que este problema no se va a solucionar con más leyes. Porque no es un vacío legal, es un espacio deliberado. Estos actores son demasiado útiles para los Estados que quieren proyectar poder sin asumir responsabilidades. Son la herramienta perfecta para la guerra en la sombra, la intervención negable. Mientras la guerra sea un negocio y la soberanía un concepto flexible, habrá un mercado para la violencia privatizada. Y nosotros, los abogados, seguiremos navegando en este barro, tratando de encontrar un atisbo de justicia en una estructura diseñada para negarla. Es un trabajo agotador. Y, tristemente, siempre necesario.