Maykel Osorbo: el arte como delito de desacato

El artista como problema de orden público

Hay una cierta pureza conceptual cuando el arte alcanza el estatus de problema de Estado. Maykel Osorbo, rapero y activista visual, es un ejemplo de manual. Su figura, asociada al Movimiento San Isidro, representa esa fusión, a veces incómoda para el poder, entre la creación artística y el cuestionamiento social. No se trata de un disidente en el sentido clásico del término, sino de algo que puede ser mucho más peligroso: un artista que utiliza los lenguajes de su tiempo para intervenir en la realidad. El problema para cualquier sistema que se precie de controlar el relato es que el arte genuino no pide permiso. Opera con una lógica propia, y cuando esa lógica colisiona con la del poder, se produce un cortocircuito. La detención de Osorbo no fue el resultado de un acto delictivo común, sino la consecuencia inevitable de una performance que se extendió más allá de la galería o el escenario. Su obra dejó de ser un objeto de contemplación estética para convertirse en un factor de alteración del orden, un orden que, al parecer, requiere de una quietud y un silencio que el arte rara vez está dispuesto a conceder. Tiene toda la pila de sentido, entonces, que su accionar fuera catalogado no como arte, sino como un problema de seguridad.

«Patria y Vida»: La letra como cuerpo del delito

Una de las revelaciones más obvias, y por ello más profundas, es la capacidad de una simple frase para convertirse en el epicentro de un conflicto nacional. “Patria y Vida”, la canción que catapultó a Osorbo y a sus colaboradores a la mira del aparato de seguridad, es un estudio de caso sobre la semántica como campo de batalla. La obra no reside tanto en su melodía o en su producción, sino en la audacia de tomar un lema histórico, sagrado e incuestionable —“Patria o Muerte”— y proponer una alternativa vitalista. Es una operación de una simpleza brutal y de una eficacia simbólica abrumadora. El Estado, que durante décadas había invertido recursos infinitos en solidificar su eslogan, se encontró de pronto frente a un espejo que le devolvía una imagen corregida. La canción se convirtió en evidencia, en el cuerpo del delito. Cada estrofa fue analizada no por su valor poético, sino por su potencial desestabilizador. Se juzgó la intención, la supuesta conspiración detrás de la rima. Lo que se estaba castigando no era un acto, sino una idea; una idea tan potente que la única forma de combatirla era retirando de la circulación a uno de sus mensajeros. El poder, con esta acción, reconoció su propia fragilidad frente a la palabra.

La curaduría del silencio

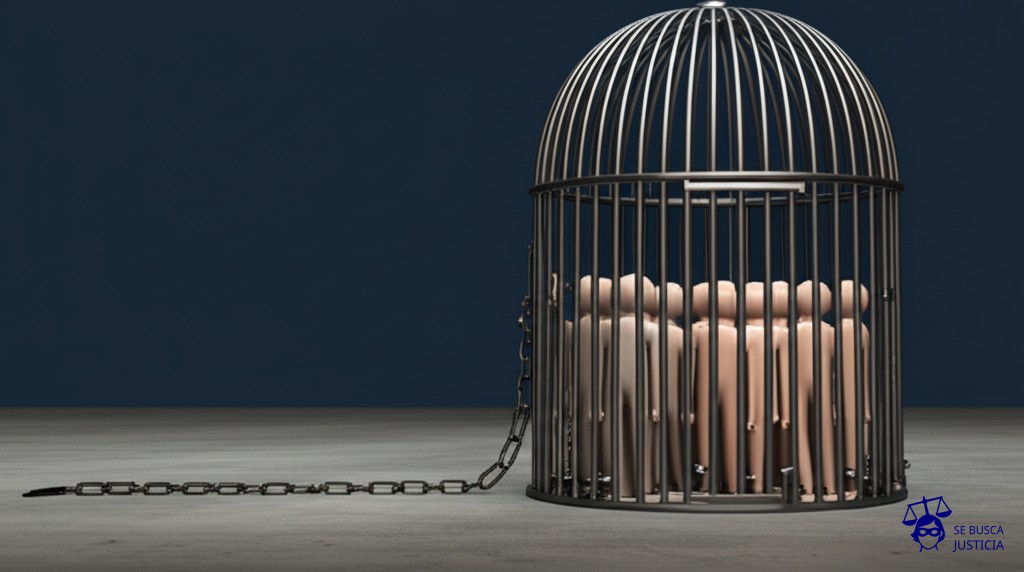

El proceso judicial que siguió a su detención puede ser interpretado como la fase final de esta particular crítica de arte estatal. Las acusaciones —“desacato”, “desórdenes públicos”, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”— son piezas de una retórica fascinante. No describen hechos concretos, sino interpretaciones. Son la traducción legal de “esto no nos gusta”. El “desacato” es, en el fondo, una crítica a la falta de reverencia del artista. Los “desórdenes públicos” son una manera elegante de decir que la obra generó un debate no autorizado en la calle. Es un ejercicio de curaduría a través del código penal. El Estado se erige como el curador en jefe, decidiendo qué obras merecen ser expuestas y cuáles deben ser almacenadas en la bodega de la disidencia. Al sentenciar a Osorbo, el tribunal no solo castigó a un individuo; emitió un juicio estético sobre lo que considera arte aceptable. La sentencia es, en sí misma, una declaración de principios artísticos: el arte debe ser ornamental, complaciente o, en su defecto, invisible. Cualquier otra cosa es, simplemente, ruido que debe ser silenciado.

La paradoja de la celda: cuando la censura es un pedestal

Y aquí reside la verdad más incómoda para cualquier estructura de poder que aspire a la permanencia: la censura es una herramienta de promoción extraordinariamente efectiva. Al encerrar a Maykel Osorbo, se buscaba neutralizar su influencia, borrar su mensaje y convertirlo en un ejemplo disuasorio. El resultado, predecible para cualquiera con una mínima noción de historia, ha sido exactamente el opuesto. La figura de Osorbo adquirió una dimensión mítica que quizás nunca habría alcanzado en libertad. Su ausencia se hizo más elocuente que su presencia. La celda, lejos de ser un punto final, se transformó en un escenario desde el cual su obra resuena con una nueva y potente gravedad. Cada día de su encarcelamiento es un recordatorio de la canción que lo llevó allí. El gobierno, en su intento de apagar un pequeño fuego con un bidón de nafta, logró que las llamas se vieran desde mucho más lejos. Es el auto-sabotaje perfecto. Construyeron un mártir, le dieron a su causa una legitimidad innegable y se aseguraron de que “Patria y Vida” no fuera solo un éxito musical pasajero, sino el himno de una grieta generacional. Un logro curatorial, sin duda, aunque probablemente no el que esperaban.