La culpa grave del asegurado y la exclusión de cobertura del seguro

El laberinto de la culpa: ¿Qué es ‘grave’ para la ley y qué para un juez?

Llega la carta. O una cédula, que es peor. Un sobre de papel madera con un sello y un texto lacónico que, en el fondo, dice una sola cosa: estamos solos. La compañía de seguros, esa que nos cobró la prima con una puntualidad suiza durante años, nos informa que, ante el siniestro que protagonizamos, declina la cobertura. La razón, escrita en una jerga que parece diseñada para confundir, es la “culpa grave” del asegurado. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque el accidente fue apenas el prólogo.

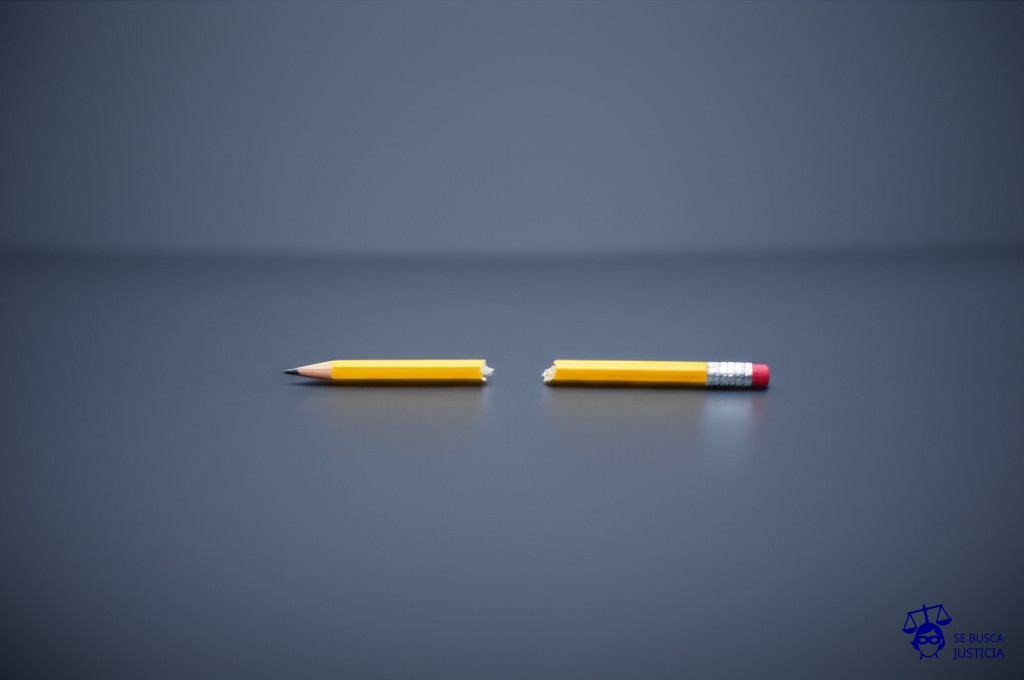

Uno contrata un seguro de responsabilidad civil para dormir tranquilo, para transferir un riesgo. La idea es simple: si por un descuido le causo un daño a otro, un tercero pagará por mí. Pero el sistema tiene sus límites, sus cláusulas de escape. Y la más resbaladiza de todas es esta figura de la culpa grave. La Ley de Seguros, nuestra vieja Ley 17.418, es bastante clara en los papeles. El artículo 70 dice que el asegurador no indemnizará los daños y perjuicios producidos por dolo o culpa grave del asegurado. El dolo es fácil: es la intención, es querer causar el daño. Nadie en su sano juicio espera que un seguro cubra un acto deliberado. Pero la culpa grave… ah, la culpa grave es otra historia. Es un pantano.

¿Qué es la culpa grave? La doctrina, los libros gordos que juntan polvo en las bibliotecas, nos dicen que es una conducta de una imprudencia o negligencia tan grosera, tan temeraria, que casi roza el dolo. Es no hacer lo que hasta la persona más descuidada haría. Es una falta de diligencia elemental. Suena lógico, ¿no? El seguro te cubre por un error, por una distracción, por la culpa “común”, pero no por una estupidez supina, por un desprecio absoluto por las consecuencias de tus actos. El problema es que esta definición, tan prolija en la teoría, se hace añicos en el mundo real de los tribunales. Porque la línea que separa una simple imprudencia de una “grave” es increíblemente fina, subjetiva y, sobre todo, permeable a la opinión del juez de turno.

Para la compañía de seguros, casi cualquier infracción de tránsito seria puede ser la puerta de entrada a una argumentación de culpa grave. ¿Cruzaste un semáforo en rojo? Culpa grave. ¿Excediste la velocidad permitida? Culpa grave. ¿Hiciste una maniobra prohibida? Culpa grave. Es su libreto, su estrategia para activar la cláusula de exclusión y ahorrarse el pago de una indemnización que puede ser millonaria. La aseguradora no está haciendo nada ilegal, está usando una herramienta que el contrato y la ley le dan. Pero entre usar la herramienta y que un juez se la valide, hay un abismo. Un abismo lleno de expedientes, pericias, audiencias y años de espera.

Entonces, el primer acto de este drama no es el fallo de un juez, sino la decisión unilateral de una empresa. Una decisión que transforma al asegurado en un náufrago. De repente, no solo tiene que lidiar con las consecuencias de un accidente y un juicio de daños iniciado por la víctima, sino que también tiene que pelear contra la empresa que supuestamente debía protegerlo. El tablero de juego se complica. Ya no es la víctima contra el victimario. Ahora son tres partes en una danza extraña: la víctima que quiere cobrar, el asegurado que no quiere pagar de su bolsillo y la aseguradora que tampoco quiere pagar, argumentando que su cliente fue un irresponsable de marca mayor. Y en el medio de todo, un juez que tendrá que decidir qué significa la palabra “grave”.

La citación en garantía y el comienzo del baile judicial

El proceso, el famoso “auto judicial”, tiene sus rituales. Cuando la víctima inicia la demanda por daños y perjuicios contra el que le causó el daño, este último, el asegurado, tiene una jugada casi instintiva: la citación en garantía de su aseguradora. Es un movimiento lógico: “Señor Juez, yo tengo un seguro, que venga la compañía y se haga cargo”. Es el llamado formal para que la aseguradora se integre al juicio. Y es acá donde la pólvora se enciende. La aseguradora se presenta en el expediente y contesta. Pero no siempre dice “aquí estoy para pagar”. Muchas veces, su respuesta es una declinatoria de cobertura en toda regla. Fundamenta su postura en los artículos 70 y 114 de la Ley de Seguros, y le dice al juez, al asegurado y a la víctima: “Lo siento, pero mi obligación contractual se extinguió porque el asegurado incurrió en culpa grave. Por lo tanto, mantengo la cobertura frente a la víctima, pero una vez que pague, repetiré todo lo que gasté contra mi propio asegurado”. A veces, son más frontales y directamente piden el rechazo de la citación.

Esta es la famosa defensa de “no pago”. Y acá el expediente se fractura. Se abren dos discusiones paralelas dentro de un mismo proceso. Por un lado, la discusión principal: determinar si el demandado es responsable del accidente y cuánto debe pagarle a la víctima. Por otro, una discusión secundaria pero crucial: determinar si la aseguradora debe cubrir esa condena o si la culpa grave del asegurado la libera de su obligación. El asegurado, de golpe, se encuentra en el peor de los mundos. Tiene que defenderse de la víctima que le reclama dinero y, al mismo tiempo, tiene que atacar a su propia aseguradora para que cumpla con el contrato.

Se convierte en un actor con dos frentes abiertos. Su abogado tiene que probar que no tuvo la culpa del accidente o, si la tuvo, que fue una culpa leve. Y simultáneamente, tiene que desbaratar el argumento de la culpa grave que esgrime la aseguradora. Es una esquizofrenia procesal. Y la víctima, que en principio solo quería una reparación, queda atrapada en el medio de esta pelea contractual. Porque, seamos honestos, a la víctima no le importa demasiado el grado de culpa del demandado; lo que le importa es que haya un solvente que pague. Y el solvente, casi siempre, es la compañía de seguros, no el particular que quizás solo tiene un auto y un sueldo.

La ‘sensibilidad social’ de los tribunales: ¿Protección a la víctima o distorsión del contrato?

Aquí es donde la teoría del derecho choca de frente con la realidad de nuestros tribunales. La ley es un texto, pero la justicia la imparten personas. Y en materia de accidentes de tránsito, hay una corriente jurisprudencial muy fuerte, casi un dogma, que se inclina por proteger a la víctima. Es lo que algunos llaman “función social del seguro” o “sensibilidad social”. Los jueces ven a una persona herida, a una familia que perdió a un ser querido, y del otro lado a una corporación con recursos ilimitados. Y esa imagen, esa asimetría, influye. Y mucho.

Esta perspectiva lleva a que la interpretación de la “culpa grave” se vuelva extraordinariamente restrictiva. Para que un juez considere que hay culpa grave, la conducta del asegurado tiene que ser demencial, algo que escape a toda lógica. No basta con una infracción de tránsito, por más seria que sea. Hay fallos que han dicho que cruzar un semáforo en rojo, de noche y a alta velocidad, no configuraba por sí solo la culpa grave. Hay fallos que han considerado que conducir con un nivel de alcohol en sangre por encima del permitido, si bien es una falta gravísima, no necesariamente constituye la exclusión de cobertura si no se prueba que fue la única causa determinante del accidente. La vara se pone altísima para la aseguradora.

Los tribunales, especialmente los de primera instancia, parecen operar bajo una premisa no escrita: hay que encontrar la forma de que la víctima cobre. Y para eso, hay que mantener a la aseguradora atada al juicio. Se analizan las circunstancias del caso con un nivel de detalle microscópico para encontrar cualquier elemento que permita diluir la “gravedad” de la culpa. ¿El conductor estaba apurado por una emergencia? ¿La señalización era confusa? ¿El otro vehículo también hizo una maniobra imprudente? Cualquier excusa, por mínima que sea, puede servir para decir que la conducta, aunque reprochable, no llegó a esa categoría de temeridad absoluta que exige la ley para dejar sin efecto un contrato de seguro.

Esto genera una situación de enorme inseguridad jurídica. Para las aseguradoras, es una lotería. Saben que tienen el derecho contractual de su lado, pero también saben que en la primera instancia es muy probable que pierdan. La batalla real para ellas se libra en las Cámaras de Apelaciones, donde a veces se encuentra un análisis más técnico y menos “sensible”. Para el asegurado, es una tortura. Vive años con una espada de Damocles sobre su cabeza: la posibilidad de que al final del camino, después de una condena, su seguro no responda y tenga que hacer frente a la indemnización con su patrimonio. Y para la víctima, es una demora insufrible. Su reclamo justo queda suspendido, a la espera de que se resuelva una pelea ajena. Una cosa es la ley, la ley fría, y otra… otra muy distinta es lo que pasa en el expediente, en el día a día del fuero civil.

Estrategias de trinchera: Consejos para no ahogarse en el proceso

En este campo de batalla, no hay lugar para ingenuos. Las recomendaciones no son morales, son de pura supervivencia legal. El objetivo es minimizar los daños, y para eso hay que entender el juego y mover las piezas con frialdad.

Para el asegurado: Lo primero y más importante: desde el momento en que la aseguradora te notifica que podría invocar la culpa grave o que directamente declina la cobertura, necesitas un abogado propio. Inmediatamente. No confíes en el abogado que te pone la compañía, porque ese abogado, en este punto, defiende los intereses de la compañía, no los tuyos. De hecho, sus intereses son opuestos a los tuyos. Tu estrategia es doble. Frente a la víctima, intentarás demostrar que no fuiste responsable o que la responsabilidad es compartida. Pero frente a tu aseguradora, tu objetivo es demoler el concepto de culpa grave. Te vas a convertir, tácticamente, en un aliado de la víctima en este punto. Ambos quieren que la aseguradora pague. Tu abogado debe enfocar su prueba en demostrar que tu conducta, aunque quizás desafortunada, fue un simple descuido, una reacción humana, cualquier cosa menos una negligencia grosera. Debes prepararte para un proceso largo y costoso. Ahorra, porque quizás necesites pagar peritos y gastos que el seguro ya no cubrirá.

Para la víctima: Tu norte es claro: cobrar la indemnización. Y sabés que el bolsillo más profundo es el de la aseguradora. Por lo tanto, aunque estés demandando al conductor, tu enemigo estratégico en la cuestión de la cobertura es también la aseguradora. El abogado de la víctima tiene que ser hábil. En sus alegatos, minimizará la entidad de la falta del demandado. Argumentará que, si bien hubo un error que causó el daño, no fue de una magnitud tal que justifique liberar a la compañía de seguros. La víctima y el asegurado, enemigos en la cuestión de fondo (la responsabilidad), se vuelven socios circunstanciales en la discusión de la cobertura. Es una de las ironías más grandes del sistema. La estrategia es presionar a la aseguradora, demostrarle que tiene altas probabilidades de perder el juicio por la interpretación judicial pro-víctima, y forzar así un acuerdo extrajudicial. Un mal arreglo es casi siempre mejor que un buen juicio que dura una década.

Para la aseguradora: El juego es de cálculo de riesgos. La decisión de declinar una cobertura por culpa grave no se toma a la ligera. Es una apuesta. Sabes que tenés un 80% de chances de perder en primera instancia. La clave es documentar. Desde el primer momento. Fotos, peritajes mecánicos, testimonios, dosajes de alcoholemia, todo lo que pueda pintar la conducta del asegurado como algo extraordinariamente imprudente. La batalla legal es de desgaste. Tu objetivo es construir un caso tan sólido que resista la “sensibilidad” de la primera instancia y convenza a una Cámara de Apelaciones. Pero también hay una estrategia económica: a veces, el costo de litigar durante años, con la reserva de dinero que eso implica y el riesgo de terminar pagando igual con intereses, es mayor que el de ofrecer un acuerdo por un monto menor al reclamado. Se presiona al asegurado y a la víctima con la amenaza de un juicio eterno. A veces funciona. Otras veces, te ves pagando una condena abultada ocho años después. Es un negocio, al fin y al cabo, y cada expediente es un análisis de costo-beneficio. La justicia, en estos casos, se parece más a una mesa de póker que a un templo de la verdad.