Iniciativa y Consulta Popular: El Derecho Constitucional Ineficaz

La Solemne Paradoja de los Derechos del Pueblo

Hay debates que, por su propia formulación, delatan una cándida incomprensión del sistema. Discutir la constitucionalidad de la iniciativa y la consulta popular en Argentina es uno de ellos. Sería como debatir si el agua moja o si la burocracia tiende a la autoexpansión. La respuesta es una obviedad. Los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Nacional, incorporados con toda la pompa de la reforma de 1994, no dejan lugar a dudas: los ciudadanos tienen el derecho de presentar proyectos de ley y de ser consultados sobre decisiones de gobierno. Son letra sagrada, pétrea, constitucional. El debate real, el que importa, el que se elude en los pasillos del poder y en los foros académicos bienintencionados, es mucho más incómodo. No se trata de su existencia en el texto, sino de su existencia en la realidad. La discusión seria versa sobre su eficacia, o, para ser más precisos, sobre la arquitectura legal exquisitamente diseñada para garantizar su inocuidad.

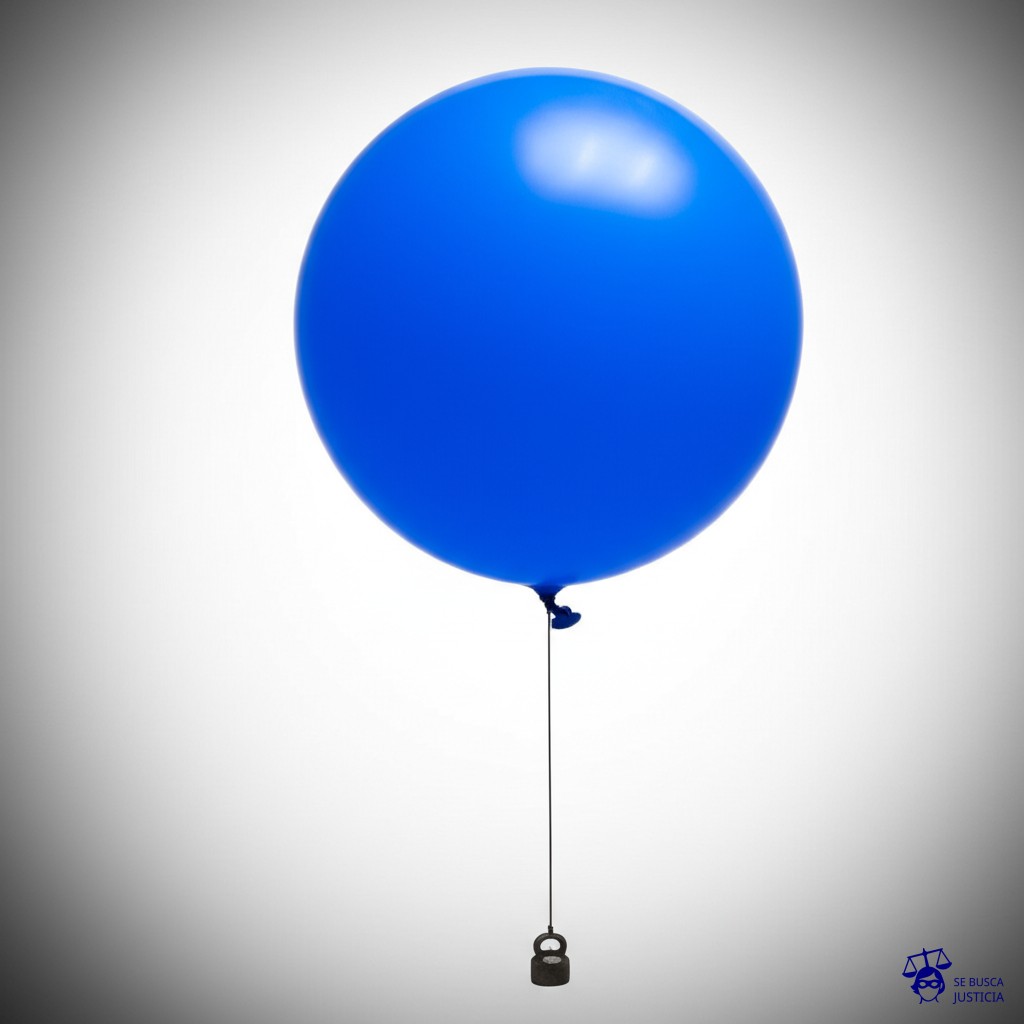

La Constitución, en un acto de aparente generosidad democrática, nos otorgó estas herramientas. La iniciativa popular permite a un grupo de ciudadanos, cumpliendo ciertos requisitos, obligar al Congreso a tratar un proyecto de ley ideado por ellos. La consulta popular, por su parte, somete una decisión política o una norma al voto directo de la ciudadanía. Suenan como mecanismos de una democracia suiza, un auto de alta gama de la participación cívica. Sin embargo, como suele suceder, el diablo no está en la proclama constitucional, sino en la modesta y laboriosa ley reglamentaria. En nuestro caso, la Ley 24.747 es la obra maestra de la neutralización, un monumento a cómo se puede honrar un principio en la teoría mientras se lo vacía de contenido en la práctica. Es un texto que celebra la participación popular con la misma sinceridad con la que un lobo celebra la libertad de las ovejas.

Iniciativa Popular: Un Camino de Espinas Burocráticas

El artículo 39 de la Constitución establece el derecho, pero delega su ‘reglamentación’ al Congreso. Y el Congreso, en un acto de admirable autorreferencia, se ha reglamentado para no ser molestado. Para empezar, la ley exige la firma de no menos del 1,5% del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales. Parece poco, pero estamos hablando de cientos de miles de firmas. Un esfuerzo logístico y financiero monumental para cualquier grupo de ciudadanos que no cuente con la estructura de un partido político consolidado. Hay que recolectar nombre, apellido, número de documento y domicilio, con una prolijidad que la propia Justicia Electoral a veces envidia, sabiendo que cualquier error formal puede ser la excusa perfecta para invalidar planillas enteras. Es el primer filtro, diseñado para desalentar al más entusiasta.

Pero la verdadera genialidad del sistema reside en lo que se conoce como ‘materias vedadas’. La Constitución, y la ley que la reglamenta, prohíben explícitamente que las iniciativas populares versen sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y, la joya de la corona, materia penal. Es decir, los ciudadanos pueden proponer leyes sobre casi cualquier cosa, excepto sobre los temas que estructuran el poder, la economía y el control social. Se nos permite opinar sobre el color de las baldosas de una plaza, pero no sobre cómo se gasta nuestro dinero, qué impuestos pagamos, cómo se definen los delitos o cómo nos relacionamos con el mundo. Es una concesión de poder que cuidadosamente excluye las palancas fundamentales del poder mismo.

Y si una iniciativa heroica logra sortear la recolección de firmas y no versa sobre materias prohibidas, ¿qué ocurre? El Congreso tiene la ‘obligación’ de darle ‘expreso tratamiento’ dentro de los doce meses. Noten la sutileza del lenguaje. No dice ‘aprobarla’. Dice ‘tratarla’. El Congreso cumple su deber constitucional con solo debatirla en comisión y, eventualmente, rechazarla con un argumento lacónico. La obligación es de procedimiento, no de resultado. Es un deber de cortesía. El pueblo propone, y el poder, amablemente, dispone archivarla.

Consulta Popular: El Arte de Preguntar lo Inocuo

La consulta popular, regulada en el artículo 40, presenta dos variantes, cada una con su propio mecanismo de contención. La primera es la consulta no vinculante. Puede ser convocada por el Congreso o por el Presidente para conocer la opinión de la ciudadanía sobre un tema cualquiera. Su resultado, como su nombre lo indica, no obliga a nada. Es, en esencia, la encuesta de opinión más cara de la historia, oficializada y financiada por el Estado. Sirve como termómetro político, pero si el resultado es incómodo para el poder de turno, puede ser ignorado sin consecuencia jurídica alguna. Su valor es puramente simbólico, una herramienta para que el gobierno pueda decir que ‘escucha al pueblo’ mientras mantiene intacta su capacidad de decidir en sentido contrario.

Luego tenemos la quimera, el unicornio de nuestro derecho público: la consulta popular vinculante. Esta sí que es seria. Si el pueblo vota a favor, el texto se convierte automáticamente en ley. Es la soberanía popular en su máxima expresión. Precisamente por eso, el sistema se ha asegurado de que convocarla sea una proeza política casi imposible. Para que una consulta sea vinculante, la ley que la convoca debe ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. No de los presentes, sino del total. Esto exige un nivel de consenso político que rara vez se alcanza ni para las leyes más trascendentales. Requiere que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo no solo en someter un tema a consulta, sino en aceptar de antemano un resultado que podría serles adverso. Es pedirle a la clase política que renuncie voluntariamente a su principal activo: el monopolio de la decisión legislativa. Es natural que, desde 1994, jamás se haya convocado una.

Consejos para Navegantes en Aguas Políticas

Frente a este panorama, uno podría sentir la tentación de la resignación. Sin embargo, entender las reglas del juego es el primer paso para jugarlo con alguna posibilidad. Aquí no hay ‘acusados’ y ‘acusadores’ en un sentido tribunalicio, sino ciudadanos que pujan por ser escuchados y un sistema que puja por mantener su equilibrio. Mi consejo no es procesal, sino estratégico.

Para los ciudadanos que impulsan una iniciativa: olvídense del resultado legislativo. Su objetivo no es que se apruebe la ley. Su objetivo es político. La recolección de una pila de cientos de miles de firmas es una demostración de fuerza social que ningún gobierno puede ignorar sin pagar un costo. La victoria no está en el Boletín Oficial, sino en la tapa de los diarios y en la agenda pública. Elijan un tema simple, de alto impacto emocional y, crucialmente, que no esté entre las ‘materias vedadas’. La meta es exponer la desconexión entre la voluntad popular y la voluntad de sus representantes. La iniciativa es un acto de litigio estratégico contra la legitimidad del sistema, no una simple propuesta de ley.

Para el sistema político, el consejo es más cínico, pero es el que implícitamente sigue: usen el procedimiento a su favor. Ante una iniciativa popular molesta, el primer escudo es la revisión formal de las firmas; siempre se encontrarán excusas para invalidar una porción. El segundo es el argumento de la ‘materia vedada’, interpretado de la forma más amplia posible. Y el tercero, el más efectivo, es la dilación. Dejen que el tema se enfríe. Denle tratamiento parlamentario en una comisión remota, inviten a treinta expertos para que opinen durante seis meses. Para cuando llegue al recinto, si es que llega, la opinión pública estará preocupada por otra cosa. Y en cuanto a la consulta popular, la no vinculante es una excelente válvula de escape para descomprimir tensiones sin ceder poder. La vinculante, por supuesto, ni se menciona. Se la guarda como una pieza de museo constitucional, para ser admirada por su belleza teórica y su absoluta falta de uso práctico.

Al final del día, los artículos 39 y 40 son un reflejo perfecto de una tensión no resuelta en nuestra democracia. Consagran un ideal de participación directa, pero lo hacen de una manera que asegura que la estructura de poder representativo no sufra alteración alguna. No hay un debate sobre su constitucionalidad; hay una constatación fáctica de su irrelevancia programada. Son derechos que existen para no ser ejercidos, y su principal función parece ser la de decorar el frontispicio del edificio democrático, mientras las decisiones importantes se siguen tomando en las habitaciones del fondo.