Denegación de Ayudas Estatales: El Arte de la Sinrazón

El Escenario: Cuando el «No» Viene Envuelto en Silencio

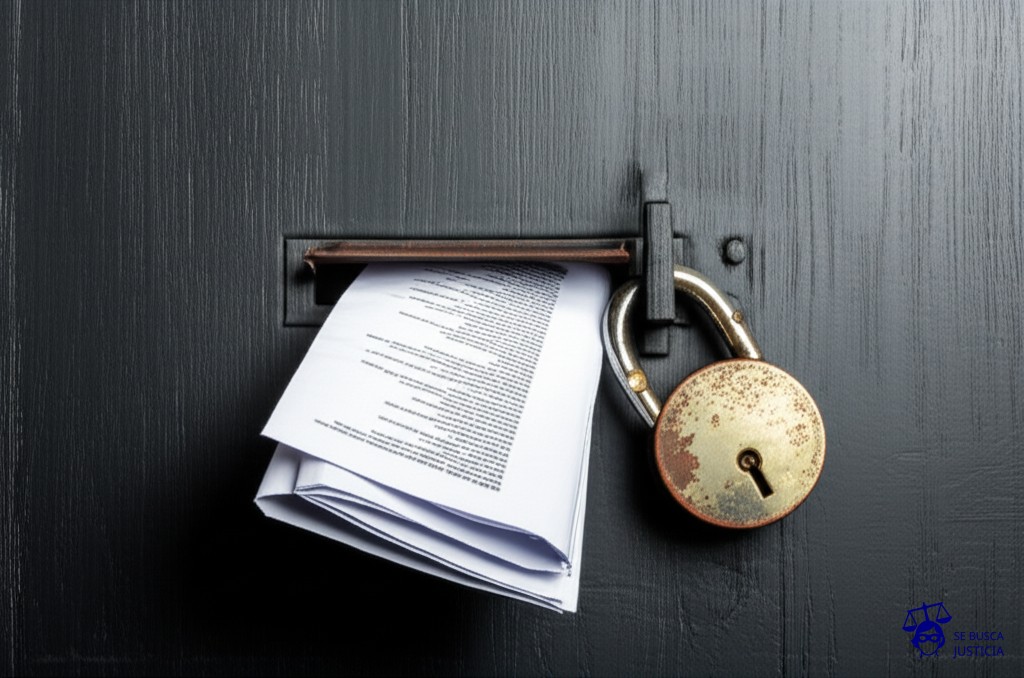

Imaginemos la escena. Un emprendedor, una cooperativa o un simple ciudadano junta papeles durante semanas. Completa formularios que parecen diseñados por Sísifo, busca certificados de inexistencia de deudas hasta con el quiosquero de la esquina y, finalmente, presenta su solicitud para una subvención estatal. Pasa el tiempo. Un día, llega la notificación: «No ha lugar a lo solicitado». Punto. Sin más explicaciones. Como si la Administración Pública tuviera la potestad de un dios olímpico, caprichoso y lacónico.

Aquí yace la primera «revelación» que a muchos les sonará a ciencia ficción: el Estado debe justificar sus decisiones. Cada vez que la Administración emite una resolución, sea para otorgar una licencia de conducir, clausurar un local o, como en nuestro caso, denegar una ayuda económica, está produciendo lo que se conoce como un «acto administrativo». Y estos actos no son manifestaciones de poder puro, sino que deben cumplir con una serie de requisitos que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) enumera con esmero. Si al acto le falta una pata, el acto es rengo. O, para ser más técnicos, es nulo o anulable.

Uno de los elementos más poéticamente ignorados es la motivación. El artículo 7 de dicha ley exige que el acto administrativo sea «motivado», expresándose de forma concreta las razones que inducen a emitirlo. Esto implica dos cosas: debe haber una exposición de los hechos (el «qué pasó») y de los fundamentos de derecho (el «por qué la ley me permite/obliga a hacer esto»). Un simple «se deniega» no es motivación; es pereza. Es un gesto de poder que confunde la autoridad con el autoritarismo. La motivación es, en esencia, la garantía del ciudadano contra la arbitrariedad. Es el relato que debe construir el Estado para convencer a un juez, y al propio administrado, de que su decisión no fue un impulso, sino el resultado de un proceso lógico y legal. Sin ese relato, el acto es un cascarón vacío, una arbitrariedad con sello oficial.

La Letra Chica del Poder: Discrecionalidad no es Arbitrariedad

Es común que, desde la ventanilla del Estado, se escuche el argumento de la «discrecionalidad». Se nos dice que la Administración tiene un margen de libertad para decidir a quién ayudar y a quién no. Y es cierto. La ley no puede prever cada caso particular con la precisión de un cirujano. Otorga a los funcionarios un espacio para la apreciación técnica, de oportunidad, mérito o conveniencia. Por ejemplo, al evaluar qué proyecto de investigación es más «innovador» o qué plan de fomento tiene mayor «impacto social».

Pero aquí viene la segunda verdad incómoda: discrecionalidad no es un cheque en blanco para la arbitrariedad. La discrecionalidad es como la libertad de un conductor para elegir qué ruta tomar para llegar a un destino; la arbitrariedad es decidir que el auto puede volar o que los semáforos en rojo son una sugerencia. La decisión discrecional sigue atada a la finalidad de la norma que otorga la competencia y a principios jurídicos universales como la razonabilidad, la igualdad y la proporcionalidad. El funcionario no puede denegar una ayuda porque no le gusta el apellido del solicitante, porque su proyecto le parece aburrido o, simplemente, porque ese día se levantó con el pie izquierdo. Su juicio debe basarse en criterios objetivos, coherentes y relacionados con el propósito de la subvención.

La arbitrariedad, en cambio, es la decisión que se funda en la mera voluntad, en el capricho. Es la ausencia de una razón válida. Y el silencio, la falta de motivación, es el síntoma más claro de una posible arbitrariedad. Porque quien actúa conforme a derecho no tiene ningún problema en explicar sus razones. Quien se esconde detrás de un «no» sin fundamentos, generalmente, es porque no los tiene.

Guía de Supervivencia para el Ciudadano Ignorado

Frente a una negativa infundada, el ciudadano no es un náufrago a la deriva. El sistema, con toda su lentitud y sus laberintos, ofrece herramientas. Lo primero es no quedarse de brazos cruzados. El silencio administrativo o una respuesta sin motivación es, en sí mismo, un acto que se puede y debe atacar.

El primer paso es la vía administrativa. Se debe interponer un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que emitió el acto. Es, básicamente, una invitación formal a que recapaciten: «Con todo respeto, creo que se olvidaron de explicarme algo». Si lo desestiman o no responden, se puede escalar con un recurso jerárquico ante el superior. Estos recursos no son meros trámites; son la forma de agotar la vía administrativa, un requisito indispensable para poder llevar el caso a la Justicia.

¿Y si la Administración se hace la distraída y no contesta los recursos? Para eso existe el «pronto despacho». Pasado un plazo razonable, se puede presentar un escrito exigiendo que se expidan. Si tras este nuevo pedido de por favor la Administración sigue en silencio, este silencio se interpreta legalmente como una negativa (la llamada «denegatoria tácita»). Y esta negativa, aunque silenciosa, nos abre la puerta más importante: la vía judicial. Con la vía administrativa agotada, se puede interponer una demanda contencioso-administrativa para que un juez revise la legalidad del acto. Y ante un juez, el «porque sí» o el silencio no son argumentos válidos. Allí, la Administración tendrá que sacar los papeles y demostrar que su decisión fue legal, razonable y motivada. Si no puede hacerlo, el juez puede declarar la nulidad del acto administrativo y ordenar que se emita uno nuevo, esta vez, como manda la ley.

Defendiendo lo Indefendible: Consejos para la Administración

Aunque parezca mentira, a veces hay que explicar lo obvio. Si yo fuera el abogado de una repartición pública que acumula reveses judiciales por este tema, mi consejo sería revolucionario en su simpleza. Y lo daría con la solemnidad que amerita una revelación de esta magnitud.

Primero: escriban. Tómense el trabajo de redactar un par de párrafos explicando el porqué de la negativa. Citen el artículo del reglamento que no se cumplió. Expliquen por qué el proyecto presentado no alcanza el puntaje mínimo según los criterios de evaluación publicados. No es física cuántica, es, simplemente, hacer bien el trabajo. Un acto bien fundado es una fortaleza casi inexpugnable. Un acto sin motivación es un castillo de naipes esperando un soplido.

Segundo: apliquen las normas que ustedes mismos dictaron. Si existe un reglamento para la subvención, úsenlo. Los criterios de evaluación no son un elemento decorativo. Están para garantizar la igualdad y la transparencia. Basar una decisión en esos criterios objetivos protege al funcionario de acusaciones de arbitrariedad y da certeza al ciudadano. Decidir por fuera de la norma no es un acto de poder, es un acto de prevaricato en potencia.

Tercero: asuman que sus actos serán controlados. La existencia de un Poder Judicial que revisa la actuación de la Administración no es un fastidio burocrático, es la esencia de la República. Cada resolución que firman lleva implícita la posibilidad de ser escrutada. Actuar sabiendo esto no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y de respeto por el sistema del que forman parte. El Estado de Derecho se sostiene en este delicado equilibrio de poderes. Creer que la firma de un funcionario es la última palabra es un anacronismo peligroso, una nostalgia de absolutismos que afortunadamente hemos dejado atrás, al menos en los papeles. Y es obligación de todos, pero especialmente de quienes ejercen una cuota de poder estatal, que esa distancia entre el papel y la realidad sea cada vez más corta.