Cornelia Parker y la burocracia del arte destruido

La poética de la destrucción controlada

Hay una cierta elegancia en destruir las cosas con un propósito. Cornelia Parker parece haber construido su carrera sobre esta premisa, una que el resto de nosotros apenas vislumbramos cuando se nos cae un vaso al piso. Ella, en cambio, toma un galpón de jardín lleno de objetos, le pide amablemente al ejército que lo haga estallar y luego recoge los pedazos para suspenderlos en el aire, como si congelara el momento exacto del caos. El resultado es Cold Dark Matter: An Exploded View (1991), una de sus obras más emblemáticas.

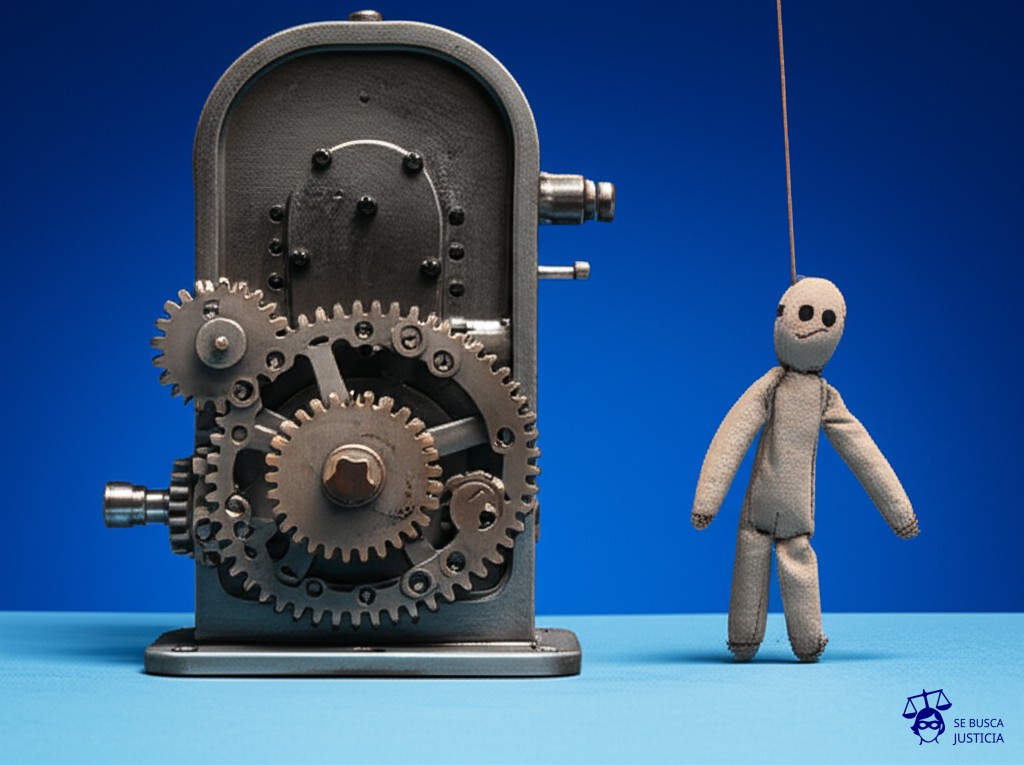

Esto no es un mero acto de vandalismo glorificado. Es un proceso de una meticulosidad casi científica. Parker documenta, cataloga y coreografía la violencia. El objeto, sea un juego de cubiertos de plata, una trompeta o un auto, es sometido a una fuerza extrema —aplastado por una aplanadora, perforado por balas, arrojado por un acantilado— para luego ser resucitado. Su esencia no es borrada, sino transformada. La artista nos obliga a mirar el esqueleto de las cosas, su historia contenida en sus nuevas y precarias formas. El ejército, una entidad diseñada para la destrucción sistemática, se convierte aquí en un pincel, en un colaborador involuntario para crear una galaxia de fragmentos domésticos. Una revelación bastante obvia: la violencia, cuando se la saca de su contexto habitual, puede ser una herramienta de una belleza inquietante.

Cuando el arte se topa con el papeleo

Claro que el mundo no está preparado para gente que pide armas confiscadas para hacer esculturas. El universo de Parker, tan poético en su concepción, chocó de frente con la prosaica realidad de la burocracia. Cuando quiso trabajar con armamento decomisado por la policía para una de sus instalaciones, se encontró con una muralla de protocolos y negativas. Resulta que las agencias gubernamentales tienen reglas muy específicas sobre cómo deshacerse de la evidencia criminal, y “cederla a un artista” no figura en el manual.

Para las autoridades, un arma es un problema legal que debe ser neutralizado, fundido y olvidado. Para Parker, era un objeto cargado de una historia violenta, un símbolo potentísimo listo para ser deconstruido. La tensión es maravillosa. Por un lado, la lógica inflexible del Estado, preocupado por la cadena de custodia y la responsabilidad legal. Por el otro, la lógica del arte, que ve potencial simbólico donde otros solo ven un riesgo. El sistema no pudo, o no quiso, entregarle las armas intactas. La solución de compromiso fue entregarle el metal ya fundido, los fantasmas de las armas convertidos en una masa anónima de acero. Naturalmente, Parker utilizó ese bloque informe, convirtiendo la negativa y la restricción en parte integral de la narrativa de la obra.

La evidencia como materia prima

La verdad incómoda aquí es que la burocracia, con su terquedad y su falta de imaginación, se convirtió en el mejor colaborador conceptual de Parker. Cada formulario, cada permiso denegado, cada regulación citada, añadía una capa de significado que la artista no habría podido fabricar por sí sola. Su trabajo dejó de ser solo sobre la destrucción física para convertirse en una meditación sobre la destrucción sistémica, sobre cómo el poder borra y neutraliza lo que considera peligroso o indeseable.

Al intentar apropiarse no solo del objeto sino del proceso de su aniquilación oficial, Parker estaba llevando a cabo un acto de subversión sutil. No buscaba reciclar chatarra; buscaba interceptar un veredicto. El hecho de que la policía solo le permitiera usar los restos ya procesados de las armas es la prueba definitiva. El arte no podía tocar el objeto en su estado “puro” de peligrosidad, solo su versión domesticada, despojada de su función original. La obra, por lo tanto, no es solo lo que vemos en la galería, sino también la historia de esa negociación. Es un monumento a un “no” rotundo, un testimonio de los límites que el sistema impone a la representación.

El objeto resucitado y su nueva identidad

Esta fascinación por la transformación se extiende a toda su producción. En Thirty Pieces of Silver (1988-89), Parker juntó una pila monumental de objetos de plata o bañados en plata —trofeos, candelabros, cubiertos, instrumentos musicales— y los hizo aplastar por una aplanadora industrial. Luego dispuso los restos en treinta “charcos” circulares suspendidos a centímetros del suelo. El título, con su resonancia bíblica de traición y valor, resignifica por completo la masacre de objetos. Lo que antes era símbolo de estatus, de celebración o de función, ahora es una colección de espectros aplanados, todos igualados por la misma fuerza bruta.

No hay un enfrentamiento legal directo en este caso, pero el principio es el mismo. Parker toma un objeto con una identidad social definida y la aniquila para darle una nueva, una identidad artística. Le quita su valor de uso o de mercado para imbuirlo de un valor conceptual. El acto de destrucción es, paradójicamente, un acto de creación absoluta. Al final del día, el obstáculo legal que enfrentó con las armas de la policía y la fuerza mecánica de la aplanadora cumplen una función similar: son los catalizadores que fuerzan la mutación del significado. El Estado, en su intento por controlar la narrativa de ciertos objetos, terminó por regalarle a Cornelia Parker su material más valioso: la prueba de que incluso la resistencia más inflexible puede ser convertida en arte. Una ironía que, seguramente, ella aprecia profundamente.